FLÜCHTIG

"Ich werde sicher nicht Bundespräsident"

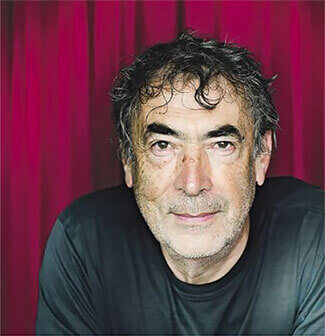

Hubert Achleitner alias Hubert von Goisern hat seinen ersten Roman geschrieben. Ein Gespräch über Musik, Heimat und heilige Berge, über Sebastian Kurz, Jörg Haider und Andreas Gabalier

Herr von Goisern oder Herr Wie spricht man Sie korrekt an?

An sich würde "Hubert" genügen. Ansonsten auf jeden Fall "Achleitner", auch wenn ich kein Buch geschrieben hätte.

Herr Achleitner, sind Sie ein Spätzünder?

Ganz sicher. Sonst wäre ich in der Schule besser gewesen. In der sechsten Klasse Gymnasium bin ich mit drei Fleck rausgeflogen: Deutsch, Englisch und Latein.

Damit war Ihre Schulkarriere beendet?

Damit war Ihre Schulkarriere beendet?

Ja. Ich habe eine Chemielaborantenlehre begonnen, obwohl ich lieber gleich Musiker geworden wäre. Doch mein Vater und auch meine damalige Freundin haben mir das ausgeredet. Als harmoniebedürftiger Mensch habe ich mich lange gefügt, nur glücklich war ich nicht. Obendrein ist mir alles wahnsinnig schwergefallen. Dann wollte ich schauen, ob ich mit dem Einzigen, was mir leichtfällt, auch über die Runden komme: Musik zu machen und kreativ zu sein.

Das Labor war völlig uninteressant?

Ich mochte es, die Reagenzgläser mit Wasser aufzufüllen und damit Musik zu erzeugen. Leider habe ich gleich zwei Mal das Labor in Brand gesteckt. Irgendwas hat im Hintergrund geköchelt, und ich habe es über der Musik vergessen. Meine Zeit als Chemielaborant war fürchterlich, für alle Beteiligten.

Tatsächlich sind Sie als Musiker erst Ende 30 bekannt geworden, Ihr Debüt als Romanautor geben Sie nun mit 67. Ein klassischer Spätzünder also.

Es hat offenbar die Musik und das Texteschreiben gebraucht, um ein Zutrauen zu meiner eigenen Formulierfähigkeit zu finden. Auch beim Lesen war ich spät dran. Erst mit 30 habe ich begonnen, viel zu lesen und aus den Büchern wirklich Erkenntnis herauszuholen.

Welches Buch stand am Anfang?

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance von Robert M. Pirsig. Momentan begeistert mich Olga Tokarczuk. Es ist großartig, wie man so unaufgeregt so arge Sachen schreiben kann. So ist es für mich mit der Musik. Da nehme ich ein Instrument, egal ob Gitarre, Ziehharmonika oder Klavier, und ich kann sofort etwas daraus machen. Das rennt. So schreiben Leute wie Tokarczuk oder der Ransmayr, von dem ich alles gelesen habe. Da bin ich in der zehnten Liga darunter. Aber bei ihnen wäre es wahrscheinlich dasselbe, würden sie Musik machen.

Songtexte leben von der Kürze und Prägnanz. Warum jetzt ein Roman?

Ich könnte es, wenn ich wollte, habe ich mir seit 20 Jahren gedacht, es allerdings nur innerhalb der Familie ausgesprochen.

Und jetzt wollten Sie der Familie beweisen, dass das nicht nur so dahergesagt war?

In erster Linie wollte ich es mir selbst beweisen. Die erste Notiz zum Plot des Buches stammt aus dem Jahr 2003, aber irgendwie kam immer etwas dazwischen. Die große Donau-Schiffstour von 2007 bis 2008 etwa. Darüber habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, Stromlinien. Danach war aber klar: Ein Sachbuch schreibe ich nie wieder. Da muss man jedem gerecht werden, einen Trottel darf man nicht so nennen. In einem Roman hingegen kann ich jedem eine runterhauen, ich kann ihn von der Brücke stoßen, ich kann ihn umbringen. Interessanterweise passiert im Buch nichts davon. Alle Figuren haben sich gewehrt, gewalttätig zu sein.

Wie viel von Ihnen selbst steckt in Flüchtig?

Es gibt diese Traumdeutung, die besagt, dass du im Traum alles bist. Jede Figur, aber auch das Haus, der Himmel, die Erde. So sehe ich den Roman auch. Nicht alles darin habe ich erlebt, nicht alles ist mir eingefallen, es gibt auch Geschichten, die hört man und denkt sich: Bist du deppert, das müsste man irgendwo einbauen oder ein Lied darüber schreiben!

Im Roman spielt der heilige Berg Athos eine Rolle. Waren Sie einmal dort?

Ja, mehrmals. Das ist wie eine Reise ins Mittelalter. Die Mönche dort sind auch nur Menschen, einige sind zuletzt mit Corona nach Saloniki ins Krankenhaus gekommen. Dieses "Frauen dürfen da nicht hin" ist schon seltsam und auch kein gutes Gesprächsthema mit meiner Frau. Aber sie gewährt mir die Ausflüge in diese schräge Welt. Im Grund ist der Berg Athos das Coronavirus im Dauerzustand. Ein Shutdown. Und wir haben jetzt alle erfahren, wie geil das auch sein kann.

Sie haben den Shutdown als geil empfunden?

Ja. Und ich kenne auch nur Leute, die dem mehr abgewinnen konnten, als sie darunter gelitten hätten. Für mich hieß es, in Ruhe an meiner neuen Platte arbeiten zu können.

Im Buch wird eine Frau schiffbrüchig, landet so auf dem Berg Athos und wird von einem Mönch gepflegt. Dabei sind dort nicht einmal weibliche Tiere geduldet.

Ich kennen keinen Mönch, der eine Frau nicht retten würde. In Griechenland sind mir Menschen begegnet, für deren Großmütter es eine Tapferkeitsübung war, einen Tag unerkannt auf dem Athos unterwegs zu sein. Ich wollte auch eine Frau hinbringen, selbst wenn es nur Fiktion ist.

Flüchtig handelt unter anderem von falschen Entscheidungen, schicksalhaften Ereignissen und Risikobereitschaft. Was bereuen Sie im Rückblick auf Ihr bisheriges Leben?

Wenn ich etwas bereue, dann sind das eher Dinge, die ich nicht getan habe. Falls sich etwas als Schas herausgestellt hat, habe ich es eben nicht besser gewusst oder ich war naiv. Ich bin im Laufe der Jahre schon auch in Fettnäpfchen getreten. Aber das bereue ich nicht, es war Lehrgeld.

Haben Sie eine bestimmte Lebensphilosophie?

Respekt. Ich will, dass man mir respektvoll gegenübertritt, und das setzt voraus, dass ich auch anderen gegenüber Respekt zeige. Loslassen können, sich nicht für eine scheinbare Sicherheit an Dingen festzukrallen. Auch Toleranz ist wichtig. Es gibt Dinge, die finde ich übel und schlecht, aber solange es nicht übergriffig wird, muss man es tolerieren. Und tolerieren kann man nur, was man eigentlich komplett ablehnt. Sonst ist es keine Toleranz, sondern Akzeptanz.

Was genau heißt "übergriffig"? Wenn eine bestimmte Partei Hetzparolen verbreitet, ist das okay, wenn allerdings wieder ein Mitglied als Neonazi auffällig wird, ist es zu viel?

Man muss es immer wieder abwägen. Allerdings finde ich im Zweifelsfall auch Hetzparolen übergriffig, weil das Versuche sind, jemandem zu sagen, wie er zu sein und zu denken hat.

Sie sind 1952 in Bad Goisern geboren. Was hat Sie stärker geprägt, die Ausläufer der Nachkriegszeit oder der gesellschaftliche Aufbruch der 1960er?

Beides. 1952 war der Krieg schon sieben Jahre vorbei, die Leute haben nicht darüber gesprochen, und im Salzkammergut gab es auch keine zerschossenen oder zerbombten Gebäude. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Als ich zwölf war, kam am Sonntag beim Mittagessen "Rock 'n' Roll Music" von den Beatles im Radio. "Bist du narrisch, was ist das jetzt?", habe ich mir gedacht. "Hurcht si o, als ob die Platte hängenbliebn is", meinte mein Vater. Und zack, hat er das Radio abdreht. Erstens die Musik, zweitens seine Reaktion – da habe ich gewusst, das ist es!

1968 waren Sie 15. Wie ist die Revolte in Bad Goisern angekommen?

Über den Fernseher. Ich kann mich an diese Schwarzweißbilder erinnern, die ich nicht verstanden habe. Selbst gespürt habe ich diesen Widerstand und dieses Aufbruchsgefühl zwei Jahre später, als ich lange Haare hatte und damit wie ein Aussätziger behandelt wurde. Ich bin deshalb auch aus der Blasmusikkapelle geflogen. "Lass dir endlich deine Scheißzotten abschneiden!", hat der Kapellmeister gesagt. "Die Leute reden schon, dass wir auch Diandln in der Musik haben." Das war damals nämlich verpönt. "Warat e sche", habe ich geantwortet. So hat eines das andere ergeben. Ich bin dann bei einem anderen Kapellmeister gelandet.

Der Ihre Haare toleriert hat?

Ja. Er war schwul und hat sich womöglich etwas erhofft, nur habe ich das in meiner Naivität lange nicht gecheckt. Draufgekommen bin ich erst, als ich nachts das erste Mal nicht heimgekommen bin. Mein Vater wusste, wie gut meine Beziehung zum Kapellmeister war. Er dachte, ich hätte bei ihm übernachtet. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen.

Warum?

Ich war in dieser Nacht bei einer Frau, und er hat zu mir gesagt: "Wenn du beim Werner gewesen wärst, hättest du das Haus verlassen müssen." Mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich daran denke, dass es keine Rückendeckung gegeben hätte. Dass er mich nicht mehr gemocht hätte, wenn ich schwul gewesen wäre, und mich daheim rausgeworfen hätte. Es hat lange gebraucht, bis ich mich mit meinem Vater versöhnt habe.

Wie kommt es, dass Sie Ihr Interesse an traditioneller österreichischer Musik letztlich nie verloren haben?

Der Knackpunkt war auf den Philippinen. Ich war 29 und habe am Ende der Welt gelebt. Es gab keinen elektrischen Strom, kein fließendes Wasser, kein Radio, keine Schallplatten. Alles an kulturellen Ereignissen mussten die Leute selber machen. Wir haben gesungen und gemeinsam musiziert, was so geil war, dass ich mir dachte, ich muss daheim graben, ob es da nicht noch etwas anderes gibt als das, was ich als Volksmusik verkauft bekommen habe. Allerdings war das auf der einen Seite komplett mit Vorgestrigen belegt, die keine Änderungen zugelassen haben, und auf der anderen Seite gab es den "Musikantenstadl". Das hat mir richtig wehgetan. Und dann dachte ich mir: Ich spiele die Musik jetzt so, dass es ihnen wehtut! Man muss diese Volksmusik zerlegen, kaputtmachen und dann etwas Neues daraus machen. Es gibt ja für einen Künstler nichts Besseres als ein Tabu zu entdecken. Bis ich wirklich eine passende Form gefunden habe, hat es allerdings bis Anfang der 1990er gedauert.

Damals kam der Begriff "Neue Volksmusik" für Künstler wie Sie und das Linzer Duo Attwenger auf. Hat diese Erneuerung auch auf dem Land funktioniert oder war das ein urbanes Phänomen?

Auf dem Land ist es geradezu explodiert, die Leute hatten offenbar darauf gewartet. Aber es konnte offensichtlich nicht ohne urbanen Einfluss passieren und ohne Leute, deren Welt größer ist als die des Dorfes.

Volksmusik ist an sich schon politisch, Neue Volksmusik noch mehr, weil es darum geht, den Heimatbegriff nicht den Rechten zu überlassen. Was treibt Sie seit Jahrzehnten dazu an?

Ich bin einfach so gestrickt, das ist keine Leistung. Traditionelle Musikformen haben aber nicht nur bei uns eine bestimmte politische Konnotation, das ist in aller Welt so. Die Leute haben eine Identität und sie haben Angst, diese Identität zu verlieren, wenn sie zu viel Anderes, Fremdes hereinlassen. Man braucht sich nur anzusehen, wie etwa im Bible Belt der USA die Country- und Folkmusik gepflegt wird, dann weiß man, dass wir hier in Österreich keine singuläre Situation haben.

Was bedeutet Ihnen das Jodeln, das früher einen wichtigen Platz in Ihrer Musik eingenommen hat?

Beim Gesang habe ich manchmal das Gefühl, ich höre die Stimme des Sängers oder der Sängerin nicht, sondern ich höre, wie sie klingen möchten. Vielleicht idealisiere ich es, aber beim Jodeln ist das unmöglich. Natürlich hat es mit Übung und Technik zu tun, aber letztlich machst du den Mund auf, drückst an und kannst dich nicht verstellen. Singe ich ein Lied an, weiß ich davor, wie der erste Ton klingt. Beim Jodeln weiß ich das nie. Das ist wie wegzuspringen und dann zu fliegen. Dazu brauchst du eine Überwindung. Vielleicht ist es bei einem Wagner-Tenor ähnlich.

Bei allem Schmäh steckt in Ihrem Künstlernamen Hubert von Goisern auch ein gewisser Patriotismus. Progressiv und heimatverbunden zugleich zu sein: Geht sich das aus?

Bei allem Schmäh steckt in Ihrem Künstlernamen Hubert von Goisern auch ein gewisser Patriotismus. Progressiv und heimatverbunden zugleich zu sein: Geht sich das aus?

Ganz sicher, sonst würde es mich so nicht geben. Allerdings geht es sich nicht für alle aus. Viele tun sich schwer mit dem, was ich mache, oder können nichts damit anfangen. So soll es ja auch sein. Das Progressive ist immer auch die Suche nach dem Neuen, dem Unbekannten, dem vielleicht Besseren. "Das Bessere ist der Feind des Guten", heißt es. Wenn die Tradition das Gute ist, ist klar, warum sich die Traditionalisten vorm Besseren fürchten: weil Veränderung stattfindet.

Werden Sie noch angefeindet oder schützt Sie Ihr Promi-Status davor?

Die meisten meiner Kritiker sind inzwischen im wahrsten Sinne des Wortes ausgestorben. Das letzte Mal wurde ich während des Bundespräsidentschaftswahlkampfs angegriffen. Da haben mich Leute auf der Straße attackiert, weil ich mich für Van der Bellen eingesetzt habe. "Wo sind wir denn jetzt hingekommen?", dachte ich mir, aber wir wissen eh alle, dass damals ein Riss durchs Land ging.

Spielen Sie manchmal das politische Gedankenspielchen "Was wäre, wenn ...?"?

Mit Norbert Hofer von der FPÖ als Bundespräsident wären wir zur Lachnummer Europas geworden. Und natürlich habe auch ich mir beim Ausbruch von Corona gedacht: "Stell dir vor, Ibiza hätte es nicht gegeben!" Wobei ich nicht einmal unterstellen möchte, dass die möglicherweise keine vernünftigen Verordnungen erlassen hätten. Allerdings hätte ihnen kaum jemand die Erlässe abgekauft, die von der aktuellen Regierung gekommen sind. "Typisch rechts, typisch Kickl, Ausgangssperre – genau, und dann auch noch eine App?!?" Mit den Grünen in der Regierung konnte man das alles nüchtern diskutieren und durchdenken.

Van der Bellen wird für eine zweite Amtszeit vermutlich zu alt sein. Könnten Sie sich vorstellen, Bundespräsident zu werden?

Jetzt noch nicht, jetzt muss ich noch Musik machen. Aber sagen wir so: Es wäre der einzige politische Job, den ich mir vorstellen könnte. In allen anderen Positionen und Funktionen wirst du dermaßen angegriffen. Da ich immer alles persönlich nehme, würde ich das nicht packen.

Weil Sie schnell angerührt sind? Oder zu Selbstzweifeln neigen?

Ich wäre einfach gekränkt. Wenn ich einen guten Job mache, aber dafür angeschüttet werde, dass ich nicht alles kann und das auch noch gleichzeitig. Vermutlich würde ich für jeden Anschiss zurückballern und Sachen sagen, an die ich jetzt gar nicht denken möchte.

Als Musiker sind Sie doch auch Kritik ausgesetzt?

Das ist eh schlimm genug.

Erlernt man über die Jahrzehnte keinen Umgang damit?

Ich nicht. Und ich vergesse auch nicht. Ich habe kein Problem mit Meinungsäußerungen, aber mit Untergriffen sehr wohl. Zum Beispiel mit dem Journalisten-Gestus des "Das ist schlecht, das haben die Leute nicht zu mögen".

Sie gelten als "Alpenrocker", der kommerziell erfolgreichste Unterhaltungsmusiker der Gegenwart nennt sich "Volks-Rock-'n'-Roller". Das klingt, als gäbe es eine Verwandtschaft?

Die gibt es sicher, aber wie wir wissen, kann man sich seine Verwandten nicht aussuchen. In seiner Anfangszeit hat Gabalier mein altes Stück "Solide Alm" gecovert. Ich glaube, ich habe ihn durch meine Distanzierung wirklich gekränkt. Ich war wohl so etwas wie ein Vorbild für ihn – und dann hat er es weiter gebracht als ich. Also messbar halt. Er füllt das Happelstadion, er füllt das Olympiastadion und er hat mehr Platten verkauft als ich.

Auch Gabalier will traditionelle Musik modernisieren. Anders als bei Ihnen kommt dabei etwas Engstirniges, Stumpfes und holzhammermäßig Patriotisches heraus. Warum ist er derart erfolgreich?

Ich habe keine Erklärung dafür. Ich hatte allerdings auch keine Erklärung, warum die FPÖ derart viele Stimmen bekommen hat. Das Einfache hat in dieser Welt eben ein beträchtliches Potenzial. Dass Gabalier so viele Fans hat, liegt auch am Zusammengehörigkeitsgefühl: Die Leute möchten in einer großen Gemeinschaft aufgehen. Diesen legitimen Wunsch erfüllt er gnadenlos, ich habe mich damit immer schwergetan. Denn es geht nicht um die Masse, sondern um die Qualität des Zusammenkommens.

Sie sind einer von drei österreichischen Popstars aus Bad Goisern. Die anderen waren der Musiker Wilfried Scheutz und der Politiker Jörg Haider, die beide 1950 geboren wurden. Sie sind Jahrgang 1952. Kannte man sich in jungen Jahren?

Bei Wilfried war ich stolz, dass er aus Bad Goisern kommt, er hat allerdings schon in Graz gelebt, als ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Ich weiß noch, wie er mit seiner Band Moses in Bad Ischl im Kurhaus gespielt hat: Der Bassist hat am Konzertende seinen Bass ins Publikum geworfen – um anschließend die Person zu suchen, die ihn gefangen hat. Denn er wollte ihn eben wieder zurückhaben. "Na, des güd jetz ned", haben wir gesagt. "Des is ned Rock 'n' Roll!" Wilfried hatte damals Bart und lange Haare – und natürlich seine geile Stimme. Wir haben uns auch später getroffen, ich habe ihn gebeten, dass er mir bei frühen Aufnahmen ein bisschen Rückendeckung gibt.

Und Jörg Haider?

Dem bin ich nie begegnet, was eigentlich ein Wunder ist. Seinem Vater schon, das war ein Unverbesserlicher. Die Mutter kannte ich nur vom Sehen, aber die muss noch viel ärger gewesen sein. Die waren noch in den 1980er-Jahren der Meinung, dass das alles im "Dritten Reich" richtig war und die Geschichte uns noch manches lehren wird. "Aber das hat sie doch längst gegenteilig gemacht", habe ich mir gedacht.

Sie sind offenbar einer der wenigen Österreicher Ihrer Generation, die Jörg Haider nie persönlich begegnet sind. Dabei kommen Sie aus demselben Ort.

Peter Leopold hat einen Versuch unternommen, uns für News zusammenzubringen. Es sollte eine Gesprächsrunde mit Haider, mir und Ostbahn-Kurti werden. Da habe ich dann doch zugesagt. "Findet nicht statt", hieß es zwei Stunden später. Den Ostbahn-Kurti hätte Haider getroffen, mich nicht. Klar: Wir hatten dieselbe Sprache, und ich war damals ein Hero für so viele. Hätte er mich angegriffen, hätte er seine eigenen Leute angegriffen.

In einer Sequenz Ihres Romans wird beim Kiffen über Sebastian Kurz gewitzelt und gelästert, ohne ihn direkt beim Namen zu nennen. Wie halten Sie es mit dem jungen Kanzler, dem die Herzen zufliegen?

Kurz ist so sehr Politiker, wie ich Musiker bin. Als Musiker musst du dich irgendwann entscheiden, welche Art von Musik du machen willst. Als Politiker muss man zwar stets um den kleinsten gemeinsamen Nenner wissen, ihn zu bedienen ist aber eine andere Sache. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, zuletzt, als er kurz davor den Sager gemacht hatte, dass Australien so eine vorbildliche Flüchtlingspolitik habe. "Entschuldige, Sebastian, aber was denkst du dir denn dabei?", habe ich ihn gefragt. "Da hast du mich falsch verstanden, das muss ich dir einmal erklären", kam zur Antwort. Dann ist er gleich gegangen, die Antwort ist ihm wohl nicht eingefallen. Aber offenbar hat er erkannt, dass diese Aussage nicht ganz koscher war.

Sie sind also mit dem Kanzler im Gespräch?

Ab und an. Ich finde, er ist lernfähig. Und ich schätze, wie er in Gesprächsrunden agiert. Er schaut die Leute an und gibt ihnen die Aufmerksamkeit. Er ist höflich, seine Wortwahl tut nicht weh, er will niemanden vor den Kopf stoßen, sondern die Menschen eher für seine Geschichten gewinnen. Er kann natürlich auch in die falsche Richtung driften.

Diese Vermutung haben viele: dass Kurz eher in Richtung autokratisches Regieren lernfähig ist.

Das sehe ich nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ihm ausschließlich um Macht und Erfolg geht.

Außer Bundespräsident zu werden: Was haben Sie noch vor im Leben?

Ich werde sicher nicht Bundespräsident. Was habe ich tatsächlich noch vor? Ich weiß es nicht. Im Moment geht es darum, das neue Album fertigzustellen, wir sind auf der Zielgeraden. Dann freue ich mich aufs Proben mit meiner Band, denn die neuen Lieder live umzusetzen wird eine spannende Geschichte. Erstmals habe ich etwas produziert, wo ich mir die Freiheit gegeben habe, all das zu machen, wonach mir ist, und nicht zu fragen, ob das dann auch live umsetzbar ist. Inklusive Kinderchor wirken diesmal über 60 Leute auf dem Album mit. Das ist in dieser Form nicht auf die Bühne zu bringen, was mir aber wurscht ist. Ich bin neugierig, was bei den Konzerten herauskommt.

"Heimat, was ist das überhaupt?", fragt Maria, die weibliche Hauptfigur Ihres Buches. Wie lautet Ihre Antwort?

Heimat ist da, wo ich mich einbringe. Gast zu sein ist das Gegenteil davon. "Ist nicht meines, aber ich sage nichts", denkst du dir da. Aber wenn du länger wo bist, sagst du irgendwann etwas – und dann wird es womöglich auch ein Stück Heimat. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich mehrere Heimaten habe. Dazu gehört ein Dorf auf den Philippinen, in dem ich längere Zeit gelebt habe. Auch Kanada und Grönland. Südafrika hingegen nicht, obwohl ich vier Jahre dort war. Wobei: Vielleicht gibt es auch Heimaten, die man ablehnt, und sie sind es doch. Jedenfalls ist Heimat nicht zwangsläufig etwas Schönes.

Wo kommen in Österreich am ehesten Heimatgefühle auf?

Eigentlich überall. Selbst da, wo ich noch nie war, habe ich irgendwie das Gefühl, da gehöre ich dazu. Heimatverbunden zu sein heißt für mich aber nicht, dass sich nichts ändern darf. "Lass ma's so, wie's is" heißt ja auch: Lassen wir den Schas so, wie er ist, und lassen wir den Mist da, wo er steht.

Besser lesen mit dem Falter

Viele kennen Hubert Achleitner besser unter seinem Künstlernamen, unter dem er Musik macht: Hubert Achleitner ist Hubert von Goisern. Ein literarischer Spätzünder, erst mit 67 Jahren erscheint sein Debütroman flüchtig. Es geht um Maria, sie ist 55 Jahre alt, und sie ist weg - plötzlich, ohne Abschiedsbrief. Ihren 60-jährigen Gatten lässt sie zurück, ihre Liebe war zur Zweckgemeinschaft geworden, und sie fährt ohne Ziel Richtung Süden. Die Reiseleitung übernehmen der Zufall und die Autostopperin Lisa, die als Erzählerin durch flüchtig führt. Hubert Achleitner spricht bei Petra Hartlieb über das Buch, dessen Genese und natürlich über das Leben.

Viele kennen Hubert Achleitner besser unter seinem Künstlernamen, unter dem er Musik macht: Hubert Achleitner ist Hubert von Goisern. Ein literarischer Spätzünder, erst mit 67 Jahren erscheint sein Debütroman flüchtig. Es geht um Maria, sie ist 55 Jahre alt, und sie ist weg - plötzlich, ohne Abschiedsbrief. Ihren 60-jährigen Gatten lässt sie zurück, ihre Liebe war zur Zweckgemeinschaft geworden, und sie fährt ohne Ziel Richtung Süden. Die Reiseleitung übernehmen der Zufall und die Autostopperin Lisa, die als Erzählerin durch flüchtig führt. Hubert Achleitner spricht bei Petra Hartlieb über das Buch, dessen Genese und natürlich über das Leben.

"Kurz ist jung und lernfähig"

Mit 67 Jahren krempelt Hubert von Goisern sein Künstlerleben noch einmal um und legt mit "flüchtig" seinen ersten Roman vor.

Nach 35 Jahren Ehe lässt Maria alles hinter sich: ihren Mann Herwig (Wig), ihren Job, ihre Wohnung, ihr altes Leben. In Wigs Volvo macht sie sich nach Griechenland auf, begleitet von der Autostopperin Lisa. Das Buch ist ein Trip durch alles Flüchtige im Leben, wären da nicht unverrückbare Werte.

Sind Sie als Schriftsteller-Novize nun verletzlicher denn als erfahrener Musiker, was Antworten auf diese neue Arbeit anbelangt?

Das mit der Verletzlichkeit stimmt schon, aber es ist auch bei jedem Album alles neu. Man kann sich nicht auf Lorbeeren ausruhen, nur weil man bei den Kritikern ein paar Mal gut weggekommen ist. Ich habe beobachtet, dass manche Journalisten, die mich einmal toll fanden, beim nächsten Mal eine Distanz demonstrieren mussten, indem sie mich kritisierten. Kritiker sind ein eigenes Volk, ich hab' großen Respekt bis hin zu Angst vor ihnen, weil man sich ja auch nicht wehren kann. Ich hab' kein Problem damit, wenn einer sagt: Mir gfoit des net. Aber das sagt der Kritiker in vielen Fällen ja nicht, er sagt: Das hat nicht zu gefallen. Damit hab' ich ein Problem.

Und was erwarten Sie jetzt bei Ihrem Buch?

Da scheiß ich mich noch mehr an, weil Musikkritiker schon boshaft sein können, aber in der Literatur fliegen die Klingen noch tiefer. Also muss ich damit rechnen, dass mir Leute, die sich ausschließlich mit Literatur beschäftigen, den Vorwurf machen, dass ich als Musiker einfach so daherkomm' und mich aufschwinge, einen Roman zu schreiben, ohne das literarische Schreiben je erlernt zu haben.

Inwiefern unterscheidet sich die Arbeitsweise, ein Buch zu schreiben, von jener einer Musik-Komposition?

Ein Buch ist vielleicht so etwas wie eine Sinfonie, obwohl ich noch nie eine geschrieben hab'. Wenn ich an einer Musikproduktion wie Zeiten und Zeichen arbeite, die am 26. Juni erscheint, dann verarbeite ich über einen kurzen Zeitraum Ideen, die ich jahrelang gesammelt habe. Die reine Produktionszeit beträgt vielleicht ein halbes Jahr. Am Buch habe ich zwei Jahre gearbeitet, obwohl es da auch Ideen und Skizzen von früher gab. Und glauben Sie mir, das ist eine einsame Arbeit. Bei der Musik spürt man in ihrer Entstehung auch von der Band, ob etwas tuat oder net. Bei einem Buch befragt man sich vor allem selbst, ob das hinhaut.

Man meint von Beginn an, den Ton Michael Köhlmeiers mitzulesen. Welche Rolle hat Köhlmeier für das Erscheinen des Buches gespielt?

Beim Schreiben gar keine, weil ich darauf konzentriert war, meine eigene Sprache zu finden. Danach war seine Rolle aber sehr wichtig, weil wir uns anlässlich einer Zeremonie zum Gedenktag der Bücherverbrennung in Salzburg getroffen haben, und er hat mich en passant gefragt, was ich so mache. Man höre ja nichts mehr von mir. Ich hab' ihm zuerst nur gesagt, dass ich mich zurückgezogen hätte. Als Musiker, der jetzt wagt, ein Buch zu schreiben, hab' ich mich nicht getraut, einem Schriftsteller, den ich sehr bewundere, davon zu erzählen. Aber er hat es geahnt und gesagt: "Nicht, dass du jetzt einen Roman schreibst." Ich hab's dann zugegeben.

Wie hat er reagiert?

Er hat mir sofort Mut gemacht und mir angeboten, dass er bei der Suche nach einem Verlag hilft. Nach meiner Frau hat er das Manuskript als Erster bekommen, und schon wenige Tage danach hat er sich begeistert mit der Frage gemeldet, ob er den Text an den Zsolnay Verlag weiterleiten darf. Das hat mich sehr gefreut – und das war's eigentlich.

Wo sind Maria und Wig im Leben falsch abgebogen?

Sie haben den Punkt übersehen, an dem eine Selbstverständlichkeit in ihr Leben getreten ist. Das passiert, wenn man zu wenig miteinander redet und Konflikte vermeidet. Bei so einer Weiche ist einer nach links, der andere nach rechts gefahren – irgendwann haben sie festgestellt, dass sie auf ihren Schienen alleine sind.

Glaube und Religion spielen in flüchtig eine große Rolle. Werden diese Bereiche mit zunehmendem Alter für Sie wichtiger?

Mit meinem Alter hat das wenig zu tun. Die Beschäftigung mit dem Glauben hat bei mir im Alter von drei, vier Jahren begonnen. Damals hat mich meine Großmutter oft in die Kirche mitgenommen. Ich bin gern mitgegangen, die Kirche war ja auch nur 100 Meter von unserer Wohnung in Goisern entfernt. Mich hat fasziniert, was da abgeht – auch ein bisschen mit Furcht, damit spielt die katholische Kirche ja auch. Aber in erster Linie waren es die Rituale. Es sagt dir ja niemand, dass du niederknien musst, und du tust es einfach. So wie aufstehen oder sich bekreuzigen – und du denkst, wenn ich das alles mache, dann passiert etwas. Dann kommt vielleicht etwas zu mir, das sonst nicht zu mir kommen würde – der Heilige Geist oder so. Im Laufe der Zeit bin natürlich draufgekommen, dass da nichts passiert. Aber es könnte ja sein. Glaube kann uns schon Kraft geben, mit gewissen Situationen fertig zu werden. Und mir sind Leute ein bissl suspekt, die zu keinem transzendenten Gedanken fähig sind, also nicht an eine göttliche Überordnung glauben – weil ihnen dann die Demut fehlt.

Auf Seite 286 steht der Satz: "Vielleicht sind Religionen so etwas wie ein Placebo." Ein Placebo wofür?

Für ein Miteinander, weil es diese Pille nicht gibt, nach der wir uns nahe fühlen und Respekt voreinander haben. Aber irgendwas braucht man. Wenn wir glücklicherweise nicht an schwere Psychopharmaka glauben, die uns beruhigen und uns inspirieren – dann doch zumindest an Gott.

Sie schildern die alternativen Regenbogenkinder, zu denen Maria über Lisa Zugang bekommt, mit ironischer Distanz. Welche Parallelen sehen Sie in dieser Bewegung zu den Blumenkindern der 60er-Jahre, die einst die Welt niederreißen wollten, um eine neue aufzubauen?

Die Regenbogenkinder sind keine Niederreißer. Aber es stimmt, es ist die gleiche Energie. Ich dachte, diese Energie der 68er-Bewegung gibt es nicht mehr – und ich find' es schön, dass sie noch da ist. Auch weil ich Naivität – und sie kommt im Buch immer wieder vor – für etwas Liebenswertes halte.

Wigs Vater Lothar ist ein Heimatvertriebener aus dem Sudetenland, der nach dem Tod seiner Frau in einem Seniorenheim lebt und von dort ausreißt. Er tritt mit Wig die Reise nach Griechenland an, um Maria zu suchen. Warum war Ihnen die Figur Lothar wichtig?

Weil Lothar für Wig wichtig ist. Er hat in ihm jemanden zum Reden. Ansonsten gibt es in seinem Umfeld niemanden, mit dem er über den Grund des Seins und anderes Existenzielles – wie über das Altwerden und Tod – sprechen kann.

Wenn sich Wig und sein Freund Koni zum Grasrauchen treffen, diskutieren sie auch über den auf der politischen Bühne auftretenden Sebastian Kurz und dessen spätere Koalition mit der FPÖ. Wie bewerten Sie die Arbeit von Kurz?

Es sind ja gerade jetzt außergewöhnliche Zeiten, und ich finde, sie alle haben es wirklich gut gemacht. Auch mehr oder weniger gut: Frau Lunacek war leider zu wenig initiativ. Zumindest hat sie den Eindruck erweckt, als würde sie warten, bis alles vorbei ist, bevor sie in die Gänge kommt. Aber Sebastian Kurz macht das schon gut. Er hat meinen Respekt, den hatte er immer, auch wegen seiner Art zu kommunizieren. Ich mag es, wenn er redet oder zuhört, dass er seinen Gesprächspartner anschaut. Er hat die Politik so in seiner DNA wie vielleicht ich die Musik in meiner. In dieser Mitte-rechts-Koalition war es bedenklich, weil er in seiner ideologiefreien Art, die mir auch Sympathie abgewinnt, den Blauen eine viel zu lange Leine gelassen hat. Ideologen sind auf Dauer nicht auszuhalten. Sie sehen nur die Ideologie und nicht das, was die Ideologie anrichtet. Toll ist, dass Kurz jetzt jemand anderen an der Seite hat und deshalb eine weitere Energie dazukommt. Und, wie ich es Wig im Buch sagen lasse: Kurz ist jung und lernfähig.

Wie haben Sie die CoronaKrise verbracht, hat sich bei Ihnen irgendeine Form von Angst eingeschlichen?

Angst nicht, aber eine Sorge schon. Weniger um mich, wobei ich schon auch über meine Endlichkeit nachgedacht habe: Aber mein Vater ist 92, und für ihn haben Isolation und mangelnde Nähe eine große Rolle gespielt. Außerdem lebt unsere Tochter in London, wo ja auch nicht gerade vorbildlich mit der Krise umgegangen wurde. Ich muss aber sagen, dass die Corona-Zeit doch mehr Geschenk als Belastung war.

Hubert von Goisern: "Jeder soll seinen eigenen Vogel ausleben"

Ein Roman hat wie auch Musik Rhythmus und Melodie. War der Klang von flüchtig von Anfang an da, oder hat sich das erst im Laufe des Schreibens herauskristallisiert?

Ich habe das wohl von Anfang an gewusst oder gespürt. Die Musik ist ja Teil meines Lebens und der Roman hat viel mit mir zu tun. Ein Roman ist wie ein Traum. Die Traumdeutung von Jung sagt ja: Du bist alles im Traum - der, der durch den Traum geht, all jene, denen du begegnest, du bist der Himmel und die Erde. Im Roman ist es auch so. Das sind alles Dinge, die mir entweder widerfahren sind, die mir jemand erzählt hat oder die ich in der Synthese all dieser Gedanken und Erlebnisse ausspinnen konnte. Natürlich ist keine Figur real. Aber man kann mich in jeder Figur finden. Weil das so ist, ist auch meine musikalische Welt da drin.

Sie begegnen Ihren vielen Figuren stets auf Augenhöhe, zeichnen auch Nebencharaktere sehr genau. Ist dieser respektvolle Umgang etwas, was Sie von Ihren vielen Reisen mitgenommen haben?

Ja, ich glaube schon, dass das mit Reisen zu tun hat. Wenn du reist, bist du immer Gast und abhängig davon, dass dich Leute aufnehmen - selbst wenn du dafür bezahlst, wenn du ein Zimmer mietest. Jemand lässt dich ein und lässt sich auf dich ein. Höflichkeit und ein respektvoller Umgang sind das Um und Auf, damit man zusammenkommt. Den abgedroschenen Spruch "Wie du mir, so ich dir" erfährt man da auf sehr intensive Art und Weise. Auf diesen Reisen habe ich verschiedene Lebensentwürfe kennengelernt, bei denen ich mir dachte: Das ist gar nicht meiner. Aber solange jemand nicht übergriffig wird oder meint, ich solle auch so tun, habe ich kein Problem damit. Jeder soll seinen eigenen Vogel ausleben, ich tu das auch.

In verschiedener Form begegnet man im Roman auch Religion beziehungsweise Glaube. Welche Rolle nimmt das für Sie ein?

Das ist ein grundlegendes Element. So wie Witterung oder Temperatur begleitet mich auch der Glaube durch mein Leben. Es ist spannend darüber nachzudenken, was unser Leben jenseits des Materiellen bedeutet. Ich habe viel Zeit mit Leuten verbracht, die andere Religionen ausüben. Das reicht von Muslimen über Buddhisten bis zu Inuit. Die haben zum Teil einen ganz anderen Lebensentwurf oder eine andere Vorstellung von Transzendenz. Bei allen hatte ich das Gefühl, dass uns der Glaube auch verbindet. Ich mag Menschen, die eine spirituelle Ebene leben. Das tun sogar Atheisten - das kannst du nur sein, indem du dich damit beschäftigst. Das Miteinander funktioniert am besten, wenn man respektvoll ist. Mich zieht es in Moscheen, Synagogen, Kirchen. Das sind Oasen, wo man wegkommt vom Hecheln und irgendetwas Erledigen müssen, sondern wo es um nichts geht. Dieses Nichts finde ich spannend.

Beim Komponieren eines Lieds geht es nicht zuletzt um den richtigen Moment, es dann loszulassen, zu einem Ende zu finden. War es schwer, das Ende des Romans zu finden?

Ich habe mir das Ende nicht vorstellen können, bis ich es hatte. Der Roman hat sich irgendwie selber geschrieben. Man hat eine Grundidee, entwickelt die Figuren, und irgendwann beginnen sie zu leben, weil man sich so intensiv mit ihnen beschäftigt. Dann sind sie da und machen nicht immer das, was man gerne hätte. Es gab ein paar so Situationen, in denen die Figuren immer nach links statt nach rechts gegangen sind. Das muss man dann zur Kenntnis nehmen, dass da irgendetwas in meinem Kopf ist, das die Figur an einer Schnur wohin zieht. Da wird dann die eigene Neugier geweckt: Was kommt jetzt? Ein paar Mal hatte ich wirklich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Also zwingt man sich: Schreib irgendwas! Und plötzlich kommst du irgendwo hin. Picasso meinte: Die Muse ist immer unterwegs. Sie geht dahin, wo Betriebsamkeit herrscht. Im Ohrensessel wird sie dich nicht küssen, sie braucht Hitze und Energie. Wenn du ins Tun kommst, passieren die Einfälle.

Hat das Schreiben Sie gepackt, wird dem Roman ein weiterer folgen?

Ich kann mir das vorstellen, aber ich habe keinen Plan. Als der Roman fertig war, war ich schon sehr froh. Mittendrin hatte ich mehrmals die Befürchtung: Das kriege ich nie hin. Es ist zu verworren, da wird sich keiner auskennen. Der Grund, warum ich nicht das Handtuch geworfen habe, waren in erster Linie meine Kinder. Denen sage ich immer: Wenn ihr etwas beginnt, dann bringt es auch zu einem Ende. Egal, ob man dann sagt, man ist gescheitert - immerhin hat man es zu einem Ende gebracht. Und sie haben mich immer wieder mal gefragt, wie es mir mit dem Schreiben geht. Also konnte ich niemals sagen, ich habe aufgegeben. (lacht) Das war eine große Motivation.

Hubert von Goisern: "Lernen, mit der Angst zu leben"

Hubert von Goisern ist zurzeit im Studio, wo er sein neues Album fertigstellt. Sein erster Roman ist bereits erhältlich.

Ein Gespräch über die Krise und Lösungen.

Zuletzt auf der Bühne zu sehen waren Sie 2016. Jetzt steht eine neue Platte samt Tour an, vor Kurzem haben Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht. Sie waren im Hintergrund also fleißig.

Ja, doch. An dem Album arbeite ich auch schon seit einigen Jahren, zumindest am Sammeln von Ideen und am Festhalten von konkreten Fragmenten. Und das zu einer Zeit, in der ich gar nicht komponieren wollte. Aber die Ideen fliegen mir zu, ich muss sie aufzeichnen. Seit November 2019 dreht sich alles um das Album, das im Sommer erscheinen wird. Vorher habe ich viel Zeit schreibend verbracht, meinen ersten Roman fertiggestellt, der jetzt veröffentlicht wurde.

Zuerst zur Musik: Ihr Album wird den Titel Zeichen & Zeiten tragen. Was ist damit gemeint?

Das hat sich aus meinem eigentlichen Motto "Zeichen an den Wänden" entwickelt. Der Titel deshalb, weil wir nicht erst seit Corona in einer Situation leben, in der klar ist, welche Zeichen auf den Wänden stehen und worauf man reagieren muss. Aber die Gesellschaft ist träge und es passiert lange Zeit gar nichts. Bis die handfeste Krise kommt, dann wird über Veränderung nachgedacht.

Also doch die Krise als Chance?

Ich nehme die Krise als wichtige Zäsur wahr, die man nicht verstreichen lassen sollte. Es ist wichtig, dass wir uns anschauen, was mit uns passiert ist. Ich kenne nur Menschen, die der Zeit etwas abgewinnen konnten. Mit Veränderungen war etwa die Entschleunigung gemeint, von der wir alle immer gesprochen haben. In der Wirtschaft hat man immer behauptet, es geht nur höher, schneller, weiter oder billiger — sonst bricht alles zusammen. Aber nichts ist passiert. Wir sollten jetzt nur nicht versuchen, wieder alles aufzuholen zu wollen.

Etliche Kulturschaffende, auch aus der Musik, würden Ihre Meinung vielleicht nicht teilen. Für viele steht die Existenz auf dem Spiel.

Natürlich kann ich das nachvollziehen. Auch meine Musiker können, weil unsere Tour vom Herbst auf das Frühjahr 2021 verschoben wurde, in dieser Zeit kein Geld verdienen. Ich glaube, es gibt auch in der Kultur nur wenige, die wirklich direkt von der Hand in den Mund leben. Denen kann man als Gesellschaft aber auch helfen. Es ist Zeit für Solidarität. Wichtig ist es, den Menschen eine Perspektive zu geben. Der Unmut der Kulturschaffenden ist nach wie vor groß, weil Perspektiven fehlen. Die Kritik hatte aber auch politische Folgen. Ich freue mich übrigens sehr über Andrea Mayer, eine kraftvolle Frau, die jetzt keine leichte Aufgabe vor sich hat. Aber ich glaube, wir sind bei ihr gut aufgehoben. Wir müssen dennoch weiterhin kreativ sein — nicht umsonst werden wir Kreative genannt — und immer neue Wege finden, um zu überleben. In jedem Künstlerleben, auch in meinem, gab es schwierige Zeiten.

Inzwischen unterstützen Sie junge Künstlerinnen und Künstler mit einem nach Ihnen benannten Preis. Eine Möglichkeit für Sie, etwas zurückzugeben?

Ich kann es mir einfach leisten. Den Preis habe ich initiiert, weil ich von der AKM seit einiger Zeit meine Rente ausbezahlt bekomme. Zuerst habe dort angerufen und gemeint, ich brauche das Geld nicht und sie sollten es doch verteilen an jene, die es gebrauchen können. So einfach geht es aber nicht, also habe ich beschlossen, selbst junge Kreative zu fördern. Heuer haben wir 171 Einsendungen bekommen und ich bin zutiefst berührt von den vielen tollen Ideen und Projekten. Ich bin froh, dass ich mit dem Preis nicht nur finanziell helfen, sondern auch Aufmerksamkeit für die Preisträger generieren kann.

Welche andere Lösungen gäbe es jetzt in der Krise?

Generell wäre es endlich Zeit, den Menschen die existenzielle Angst zu nehmen. Ich bin ein absoluter Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir sind stinkreich, das können wir uns leisten. Nicht nur für Künstler und Künstlerinnen, sondern für alle. Außerdem plädiere ich in der Krise für mehr Eigenverantwortung. Moral, Ethik lassen sich nicht mit Gesetzen alleine regeln. Und wir müssen sehen, wie es weitergeht. Die Öffnungen in der Kultur sind jetzt wichtig, man muss lernen, mit der Angst zu leben. Kommt eine zweite Welle, wird man wieder zurückfahren müssen, wir müssen flexibel bleiben.

Apropos flexibel, um nochmal zurück zu Ihrem Album zu kommen, darauf geben Sie sich stilistisch besonders flexibel. Fehlt der rote Faden?

Schon mehrere äußerten mir gegenüber diese Befürchtung und meinten, ich sollte mich mehr fokussieren. Aber erstens mache ich immer, für was ich brenne, und zweitens bin ich jetzt 67, wenn ich jetzt nicht tue, was ich will, wann dann? Es gab also etwa 40 Songideen, davon schafften es 17 aufs Album. Vieles davon ist ohrenscheinlich verwandt, viele Songs sind auch singulär. Der rote Faden bin ich.

Was von Ihnen steckt in Ihrem Roman flüchtig?

Die Geschichte ist fiktiv, aber wie schon der Schriftsteller Paul Auster sagte: Ein Roman, der mit dem Autor nichts zu tun hat, kann kein guter Roman sein. Im Grunde bin ich also in jeder Figur drinnen, in all diesen Landschaften. Alles ist ein großer Teil von mir.

Inwiefern unterscheidet sich für Sie das Texten vom Schreiben?

Na ja, geschrieben habe ich trotz meiner schlechten Deutschnoten schon immer gerne. Ich habe allerdings lange mit mir gehadert und erst durch das Texten Selbstbewusstsein gewonnen. Später habe mir bei vielen Romanen gedacht, das könnte ich aber besser. "Ich könnte, wenn ich wollte", mit dieser Botschaft bin ich jahrelang herumgelaufen. Jetzt ist das Buch zwar fertig, bis zum Schluss habe ich aber nicht geglaubt, dass ich es bis dahin schaffe.

Mit voller Wucht ins Abenteuer

Neustart mit 67: Heute erscheint Hubert von Goiserns erster Roman.

Darin erzählt er spannend und vielschichtig vom Loslassen, Suchen und dem flüchtigen Glück der Liebe

Hubert von Goisern ist ein Grenzgänger. Er hasst den Mief und sucht das Risiko. Berechenbarkeit nennt er schlicht "unerotisch". Nun ist aus dem Bad Goiserer Musiker, der einst mit Liedern wie Koa Hiatamadl die Volksmusik revolutioniert hat, ein Schriftsteller geworden. Er ist sich dabei doppelt treu geblieben.

Erstens, weil es seinem Naturell entspricht, sich auch im Alter von 67 Jahren noch einmal neu zu erfinden. Und zweitens, weil sein Roman flüchtig, der heute unter dem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner im renommierten Zsolnay-Verlag erscheint, sich genau um seine Lebensthemen dreht: Aufbruch und Abenteuer, Heimat und Fremde, Leben und Liebe. Oder anders: Es ist eine Geschichte über die gefährliche Reise zu sich selbst und über den Mut, das anzunehmen, was dort zu finden ist. Auch wenn's wehtut.

Prall gefüllter Lebensschatz

Im Mittelpunkt stehen Maria und Herwig. Nach mehr als 25 Jahren ist ihre kinderlos gebliebene Beziehung kalt geworden. Doch eine SMS, die Maria zufällig auf Herwigs Handy entdeckt, ändert alles. Die Nachricht offenbart, dass er eine Geliebte hat. Und sie ist schwanger. Nun plant Maria das, was Herwig schon lange mit ihr gemeinsam machen wollte: alle Zelte in der Heimat im Salzkammergut abbrechen und irgendwo noch einmal neu beginnen.

Maria kündigt, plündert das Konto und fährt los, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Doch für Herwig, der Maria immer noch liebt, beginnt eine Zeit voller Ungewissheit und Sorge. Für Maria, die schlussendlich in einem griechischen Fischerdorf landet, wird ihr mehrmonatiger Trip zur Abenteuerreise zu sich selbst. Nach einem Bootsunfall, den sie mit viel Glück überlebt, findet sie neue Perspektiven für ihr Leben.

Doch das ist nur eine der vielen Geschichten aus dem prall gefüllten Lebensschatz von Hubert Achleitner. Immer wieder tauchen neue Figuren und deren Lebensgeschichten auf, sie ziehen am Leser vorbei, manche beeindrucken, manche versinken gleich wieder in Vergessenheit. Hier hätte eine Straffung nicht geschadet.

Zwischendurch greift Achleitner politische, religiöse und gesellschaftliche Themen auf, hin und wieder schwappt der Geschichtentanker gefährlich nahe an die Untiefen der Esoterik heran. Einer der besten Momente im Buch ist jener, als Herwig, der Musiklehrer, den Schülern seine Philosophie der Schallplatte erläutert: "Vinyl ist die Orthodoxie unter den Tonträgern, im Gegensatz dazu ist MP3 Atheismus. Was Weihrauch und Kerzenlicht für die Kirche, sind für die Musikwiedergabe der Plattenspieler und die Nadel in der Rille einer Vinylscheibe." Achleitners Sprache ist klar und poetisch, jedoch mitunter so blumig, dass sich der Kitsch schon ins Fäustchen lacht: "Sie (Maria, Anm.) war 25 und fühlte sich wie eine zur Blüte gereifte Knospe."

Letztendlich fühlt sich Hubert Achleitners Roman an wie Hubert von Goiserns Musik: rau und doch sanft, erdig und doch leicht, naiv und doch so weise.

"Tolerieren kann man nur etwas, das man zutiefst ablehnt"

Er fusionierte Volksmusik und Rock, jetzt veröffentlicht Hubert Achleitner seinen ersten Roman. Hier spricht er über seine Jugend im Dorf, Heimatgefühle - und Andreas-Gabalier-Fans.

Sie erzählen die Geschichte einer Frau, die die Wohnung verlässt und nicht wiederkommt, ohne dieses Verschwinden anzukündigen. Meistens ist das spurlose Verschwinden eine Verhaltensweise, die man bei Männern vermutet. Der Mann, der nur kurz Zigaretten holen geht…

Wenn ich das aus der Sicht eines Mannes geschrieben hätte, wäre der immer ich gewesen. Und zu dem Zigaretten-Abgang: Ich denke, wir denken da eher dran, weil Frauen seltener abhauen. Das liegt daran, dass Frauen in den Familien schlichtweg mehr Verantwortung tragen. Oft, weil sie Mütter sind, aber auch, weil sie den Haushalt schmeißen. An den Frauen hängt einfach mehr dran.

Die Protagonistin des Buchs kommt in einer stürmischen Winternacht in der Gondel einer Seilbahn zur Welt. Ist so etwas wirklich einmal passiert?

Nein, aber ich bin als junger Mann in den Siebzigerjahren selbst zwei Stunden lang in dieser Gondel gehangen, weil sie wegen des stürmischen Winterwetters nicht weiterfahren konnte. Ich hatte eine Kiste Bier dabei, habe sie aber lieber nicht angerührt. Ich habe mich damals nicht gefürchtet, aber es war ein einschneidendes Erlebnis.

Ein zentrales Thema im Buch ist die Heimat. "Eine Liebesbeziehung ist es nicht", lassen Sie einen Ihrer Protagonisten sagen. An einer anderen Stelle steht, Heimat sei das, wofür man bereit wäre, ein Verbrechen zu begehen. Wie lautet Ihr Heimatbegriff?

Die Definition mit dem Verbrechen habe ich im Radio gehört. Da dachte ich mir, das ist schon krank, aber eben nicht aus der Luft gegriffen. Man sieht ja, dass sich Leute über moralische Grenzen hinwegsetzen, weil ihr Heimatbegriff gefährdet ist. Das Thema Heimat verfolgt mich seit sehr langer Zeit, auch wegen meiner Auseinandersetzung mit traditioneller Musik. Ich glaube nicht, dass es mit einer Heimat getan ist. Ich habe viele Heimaten. Ich spüre da in mir etwas Rastloses.

Ihr Künstlername als Musiker ist Hubert von Goisern. Das klingt zunächst wie ein Bekenntnis! Eigentlich wollten Sie mit diesem Namen ihrem Heimatort Bad Goisern aber eins auswischen, oder?

Ja, vielleicht. In Goisern herrschte in meiner Jugend ein großer sozialer Druck auf all diejenigen, die sich nicht im angestammten Milieu und in den bekannten Schemata bewegt haben. Ich verstand nicht, warum nicht einfach jeder nach seinen Vorstellungen leben konnte. Aber dann habe ich am eigenen Leib erfahren: Wenn ich nicht so denke wie alle, wenn ich die Musik nicht so spiele wie alle, werde ich nicht akzeptiert. Als Teenager habe ich gemerkt: Ich muss da raus. Ich hab' nicht gewusst, warum ich weggehe. Aber ich hab' gewusst: Ich muss weggehen. In der Ferne habe ich mich dann gefunden, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, einer Gemeinschaft genügen zu müssen.

Sie haben Chemielaborant gelernt.

Mein Vater fand, ich bräuchte eine Ausbildung. Der dachte, Musik wäre nichts Gescheites. Ich war natürlich ein fürchterlicher Chemielaborant. Ich habe das Labor einmal überflutet und zweimal in Brand gesetzt.

Wie schafft man das?

Ich war immer ganz woanders mit meinen Gedanken. Einmal habe ich auf eineinhalb Metern zwei Reihen Reagenzgläser aufgebaut und mit Flüssigkeiten gefüllt. Ich habe sie gestimmt, sodass ich mit zwei Druckluftschläuchen darauf Melodien spielen konnte. Und während ich das gemacht habe, ist hinter mir etwas explodiert.

Sie waren dann viel auf Reisen, haben über die Jahre mit Musikern aus allen möglichen Ländern der Welt gespielt. Passt alles zu allem? Oder gibt es Musiken, die sich ausschließen?

Es gibt diesen Spruch "Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein." Ich konnte diese Verbindungen, diese Liebesgeschichten, die ich mit anderen Kulturen, mit anderen Musikrichtungen hatte, immer auf eine persönliche Beziehung zurückführen. Da gab es einen Musiker, eine Musikerin, die mich so fasziniert hat, dass ich wollte, dass ich das verstehe. Ich wollte da dann dazugehören. Wollte, dass die zu meiner Welt gehören. Wenn ich ohne diese Beziehung an eine andere Musik heranging, klappte es meistens nicht.

Ihre ersten großen Erfolge hatten Sie mit der Band Original Alpinkatzen und der Verschmelzung von Volksmusik mit Rockstrukturen. Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre waren Sie damit plötzlich ein gefragter Mann. Waren Sie da in ihrem Heimatort wieder beliebt?

Man wollte mir einen Kulturpreis verleihen. Aber ich bin nachtragend. Ich sagte dann: "Ich wollte bei euch Konzerte geben, ihr habt das verhindert." In Bad Goisern fanden einmal im Jahr die "Gamsjagatage" statt. Das war immer ein Wochenende mit Brauchtumsveranstaltungen und traditioneller und volkstümlicher Musik. Aber sie wollten mich da nicht haben. Ich habe dann am selben Termin im Nachbarort ein Festival veranstaltet, das "Aufgeigen statt Niederschiassen" hieß. Danach haben wir unsere Platte benannt.

Haben Sie mittlerweile Ihren Frieden mit Goisern gemacht?

Ja, die Kritiker von damals sind alle mittlerweile unter der Erde.

Sie leisteten Pionierarbeit, indem Sie Volksmusik und Rock'n'Roll verbanden. Schmerzt es manchmal zu sehen, dass dieser Stil von Interpreten wie Andreas Gabalier heute in etwas Reaktionäres verwandelt wird?

Ich verspüre eine gewisse Enttäuschung darüber, wie einfach es die Leute oft haben wollen. Anders kann man sich ja nicht erklären, dass Zehntausende zu solchen Konzerten pilgern, um da in einem Kollektiv aufzugehen, das eigentlich keine Substanz besitzt - und wenn eine Substanz, dann eine sehr fragwürdige. Das wundert mich. Aber es ist okay, dass es diese verschiedenen Geschmäcker und Lebensentwürfe gibt. Ich bin da tolerant im ursprünglichen Sinne des Wortes: Tolerieren kann man nur etwas, das man zutiefst ablehnt. Es gibt Leute, die können mit mir nichts anfangen. Und es gibt Leute, mit denen kann ich nichts anfangen.

Im Juli wird Ihr neues Album Zeiten und Zeichen erscheinen. Einer der Songs heißt Brauner Reiter und ist eine Absage an den Nationalismus. Sie singen da: "Komm müder Reiter, du bist schon viel zu lange auf der Reise und wirst ihn nicht finden, den heiligen Gral". Ist das auch die Rache an Parteien wie der FPÖ, die über die Jahre immer wieder ihre Musik bei Parteiveranstaltungen spielte?

Ja, es hat natürlich diesen Hintergedanken. Es ist eine sehr heftige und schwere Musik. Aber sie wird nicht von Aggression gegenüber diesen Leuten getragen. Die Botschaft dahinter ist eher: Steig doch herab von deinem Ross. Die Ideen, denen diese Menschen nachhängen, sehe ich einfach als einen ganz und gar misslungenen Lebensentwurf.

"Die Muse kommt dorthin, wo der Schweiß fließt"

Der Musiker Hubert von Goisern legt unter seinem "bürgerlichen" Namen Hubert Achleitner seinen ersten Roman vor.

Ein Gespräch über Kinder als Ansporn, Traumdeutung und Romanfiguren, die ein Eigenleben führen.

Sie haben mir das erste Mal von Ihrem Roman erzählt, als Sie noch leicht verzweifelt mitten in der Arbeit steckten und noch gar nicht wussten, ob Sie das Buch finalisieren werden. Jetzt ist der Roman da. Was hat beim Schreiben überwogen? Die Lust oder das Leiden?

Ich könnte und möchte es prozentuell nicht benennen. Es ist wie beim Hinaufgehen auf einen Berg: Jeder Schritt ist eine Anstrengung, aber jeder Schritt ist auch ein Weiterkommen. Es ist auch ein Überwinden der Schwerkraft, im Fall des Schreibens ein Überwinden der Schwerkraft des Geistes. Und außerdem: Leiden und Lust liegen ja sehr eng beieinander.

Wie ich Sie kenne, vor allem als Musiker natürlich, sind Sie ja ein sehr qualitätsehrgeiziger Künstler. Sind Sie mit diesem Buch zufrieden?

Ja! Meine große Zufriedenheit besteht darin, dass ich es überhaupt geschrieben, dass ich es zu Ende gebracht habe. Es gab da schon ein paar Hänger, wo ich mir dachte: Ach, das wird nichts, das schaffe ich nicht. Ich muss zugeben, dass meine Kinder das Buch letzten Endes am Leben erhalten haben. Zu ihnen sag ich nämlich immer: Wenn ihr etwas anfangts, dann machts es auch fertig! Es wäre mir also unmöglich gewesen, zu ihnen zu sagen: Ich hab es sein lassen. Wenn man Wasser predigt, muss man auch Wasser trinken. Ich wollte vor meinen Kindern nicht als Aufgeber dastehen.

Ja! Meine große Zufriedenheit besteht darin, dass ich es überhaupt geschrieben, dass ich es zu Ende gebracht habe. Es gab da schon ein paar Hänger, wo ich mir dachte: Ach, das wird nichts, das schaffe ich nicht. Ich muss zugeben, dass meine Kinder das Buch letzten Endes am Leben erhalten haben. Zu ihnen sag ich nämlich immer: Wenn ihr etwas anfangts, dann machts es auch fertig! Es wäre mir also unmöglich gewesen, zu ihnen zu sagen: Ich hab es sein lassen. Wenn man Wasser predigt, muss man auch Wasser trinken. Ich wollte vor meinen Kindern nicht als Aufgeber dastehen.

Sie haben das Buch dann Ihrer Frau zum Lesen gegeben und sie war überrascht. Warum denn das?

Weil sie sich ein anstrengenderes, verzwurbeltes Buch erwartet hat offenbar. Sie hat gemeint, dass sie froh war, doch kein Fremdwörterlexikon für die Lektüre gebraucht zu haben. Ich muss aber zugeben, dass das Buch zu Beginn komplexer und komplizierter geschrieben war. Ich bin dann immer wieder drübergegangen und habe es entwirrt. Ich mag als Leser auch keine Sätze, die über eine ganze Seite gehen. Der Punkt ist eine ganz tolle und wichtige Einrichtung beim Schreiben. Ich mag auch Schriftsteller wie Hemingway. Die stellen ein Wortbild neben das nächste.

Wie muss man sich das vorstellen? Eines Tages hat der Hubert von Goisern gesagt: So, jetzt schreibt der Hubert Achleitner einmal einen Roman.

Ich war immer sehr schlecht in der Schule, auch in Deutsch, bin immer grad so durchgrutscht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich diese Sprache nicht beherrsche. Dazu kam, dass ich im Dialekt aufgewachsen bin, wo ich mich auch wohlgefühlt habe. Eigentlich bin ich erst über das Englische, weil ich sieben Jahre im englischsprachigen Raum gewohnt habe, in eine gewisse sprachliche Eloquenz hineingekommen. Die Idee für ein Buch ist erst viel später gekommen, als ich sehr viele Liedtexte geschrieben habe, dadurch ist auch mein Selbstbewusstsein gewachsen. Ich hab ja schon ein Sachbuch geschrieben. Aber da muss man so höllisch aufpassen, dass alles stimmt. Damals habe ich mir geschworen: Nie wieder! Wenn ich noch ein Buch schreibe, dann einen Roman. Da kann ich abwatschen, wen ich will; umbringen, wen ich will; jemandem politische Unkorrektheiten in den Mund legen, kurz: Ich bin frei, ich bin in der Fiktion. Aber dann, nach den ersten 50 Seiten des Romans, habe ich mir gedacht: Wie einfach ist doch ein Sachbuch! Da hat man etwas, woran man sich festhalten kann. Das heißt, beide Arten des Schreibens haben Hürden, die man überwinden muss.

Wie kam es zur konkreten Idee für den Romaninhalt: Eine Frau kann die Nähe ihrer langjährigen Ehe nicht mehr ertragen und sucht buchstäblich das Weite.

Die Uridee findet sich schon in einem Tagebucheintrag aus dem Jahr 2003. Da habe ich notiert, dass ich einmal einen Roman schreiben möchte über eine Frau, die aus dem Haus geht und nicht mehr zurückkommt. Niemand weiß, warum sie fortgeht – und ich wollte das immer aus der Sicht der Frau schreiben. Sonst hört und liest man ja immer nur von Männern, die um Tschik gehen und nie mehr zurückkommen. Das muss man einmal umdrehen, dachte ich mir. Auch Frauen dürfen verschwinden.

Im Buch kommt früh der Satz vor: "Die Beziehung war aus dem Gleichgewicht." Also die Ehe zwischen Maria, die später verschwindet, und ihrem Mann Herwig. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass diese Ehe überhaupt nie im Einklang war.

Vielleicht hätte ich der harmonischen Phase mehr Raum widmen können, aber das hat mich nicht interessiert. Für mich war viel spannender, was passiert, wenn die Zweisamkeit zu bröckeln beginnt, wenn plötzlich die Erkenntnis da ist, dass es nicht passt, nicht stimmt.

Was bewirkt die Reise, die Odyssee, die diese Frau über Umwege bis nach Griechenland führt?

Da habe ich echt keine Lust, das jetzt zu erzählen. Darüber habe ich ja ein Buch geschrieben.

Die leidige Frage nach dem autobiografischen Anteil im Roman kann ich Ihnen nicht ersparen.

Ich glaube, es war Paul Auster, der gemeint hat, dass ein Roman, in dem der Autor nicht vorkommt, kein guter sein kann. Für mich ist ein Roman wie ein Traum. Die Traumdeutung besagt ja, dass alles, was in einem Traum passiert, du bist. Du bist der, der durch den Traum geht; du bist jeder, dem du begegnest; du bist sogar das Haus, in das du dich hineinträumst. Das heißt: Alles ist ein Teil von einem selbst und manifestiert sich in verschiedenen Personen, Landschaften oder sogar Gegenständen. Und so ist es beim Buchschreiben auch. Ich kann nur aus mir selbst schöpfen. Das Wunderbare war ja: Dieses Buch hat sich eigentlich selbst geschrieben. Natürlich hatte ich einen Grundgedanken, aber im Fluss des Schreibens haben die Figuren plötzlich ein Eigenleben entwickelt. Ich habe oft nicht gewusst: Wo geht Maria jetzt hin? Oder Herwig. Ich hab mir gedacht, jetzt muss er nach links abbiegen, aber der Kerl ist nach rechts gegangen. Das war ungemein spannend. Dass ich als Autor nicht alles in der Hand hatte.

Das heißt überspitzt, Sie waren nur der Co-Autor des Buches?

Picasso hat einmal gesagt: Die Muse geht dorthin, wo gearbeitet wird. Es hat also keinen Sinn, tatenlos auf sie zu warten. Sie geht schon dorthin, wo sie sieht, dass Schweiß fließt. Dann wird die Muse neugierig und läuft einem im Idealfall zu.

Sie befinden sich offenbar in einer kreativen Hochphase. Hubert Achleitner hat seinen ersten Roman beendet, Hubert von Goisern bringt im Sommer ein Doppelalbum mit dem Titel Zeit und Zeichen heraus, das eine atemberaubende Bandbreite haben soll.

Es ist ein sehr ambitioniertes Album geworden mit 17 Songs, und jeder steht für sich allein. Ein paar Leute in meinem Umfeld, die mitgekriegt haben, woran ich da arbeite, haben gemeint: Das kannst nicht machen! Das ist Kraut und Ruabn, so viele verschiedene Stile. Und ich habe dann gsagt: Entschuldigung, wenn ich in meinem Alter nicht machen kann, was ich will, wann dann? Ich hab immer gemacht, was ich wollte und wovon ich überzeugt bin. Warum sollte ich jetzt, mit 67 Jahren, damit aufhören?

Die Reise zu sich selbst

Ein Roadmovie mit vielen Kreuzungen

Die Möglichkeiten dazwischenliegender Töne waren ihm ausgebürstet worden." Was für ein wunderbarer Satz. Er trifft auf eine Figur in Hubert Achleitners Romanerstling flüchtig zu – zum Glück aber nicht auf den Autor. Denn dieser beherrscht sie erstaunlich gekonnt für einen Schriftstellernovizen, die so wichtigen Zwischentöne und -räume, in denen sich das Leben abspielt, auch jenes von Romanfiguren.

Hubert Achleitner hat ein (viel-)stimmiges, sprachlich trittsicheres Roadmovie geschrieben und ist dabei nur selten in die Klischeefalle getappt, die dieser nicht ganz neue Stoff bereithält: Frau bricht aus der Beziehung aus und sucht im Aufbruch Wege in eine zumutbare Zukunft. Achleitner begegnet seinen Figuren mit Empathie und dem Wissen, dass auch die abenteuerlichste Reise, der verwegenste Fluchtweg letztendlich immer zum Ich zurückführt. Aus dieser ebenfalls nicht ganz neuen Erkenntnis hat der Weltmusiker Goisern einen weltklugen Roman gezimmert, der mehr ist als eine flüchtige Lektüre.

"Ich würde Faulheit gern wieder lernen"

Als Hubert von Goisern kennt man Österreichs Aushängeschild für Neue Volksmusik mit globalem Flair auf der ganzen Welt. Unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner hat er jetzt seinen ersten Roman geschrieben: flüchtig. Und ein neues Album, Zeiten und Zeichen, gibt es ab Sommer auch. Ein Gespräch über Weggehen, Dableiben, Aussitzen und Durchstarten.

Haben Sie sich schon an die neue Normalität gewöhnt?

Hubert von Goisern: Ich finde das sehr anstrengend, einander nicht gegenübertreten zu können. Daran gewöhnen möchte ich mich nicht. Aber es ist, wie es ist. Wie das Wetter. Ein Zustand, der vorbeigeht.

Finden Sie etwas Gutes an der Situation?

Positiv für mich war, dass ich ungestört arbeiten konnte. Ich hatte alle Aufnahmen für das neue Album im Kasten. Mein Toningenieur und ich saßen wochenlang in trauter Zweisamkeit an der Post Production. Ich habe das echt genossen. Man hörte die Vögel singen, der Himmel war klar und sauber. Und die Leute waren sehr respektvoll. Interessant war, dass Menschen, die ich in der Vergangenheit als z'wider und grantig erlebt habe, in dieser Zeit sehr freundlich waren. Und die immer gut Aufgelegten waren eher geknickt. So sieht man das andere Ende der Wurst.

Und Sie haben geschrieben. Nicht Ihr erstes Buch, aber Ihren ersten Roman. Wie kam das?

Ich wollte schon immer ein Buch schreiben – auch um mir zu beweisen, dass ich das kann. Ich war immer ganz schlecht in Deutsch und bin, glaub ich, mit einem Fleck in Deutsch, Englisch und Latein aus der Mittelschule geflogen. Den selbstbewussten Umgang mit der Sprache habe ich mir erst durchs Texteschreiben angeeignet. 2009 habe ich ein Buch über die Donautour geschrieben, Stromlinien. Da habe ich darunter gelitten, dass ich mich an die Wahrheit halten musste. Ich wollte daher einen Roman schreiben, bei dem ich meiner Fantasie freien Lauf lassen kann: einen ums Eck bringen, einem eine Detsch'n geben, einen Trottel nennen. Aber ich habe das alles nicht gemacht, obwohl ich die Freiheit hatte.

Einen Fleck in Deutsch hätte ich Ihnen nicht gegeben. Es ist ein schönes Buch geworden – über alles, was das Leben ausmacht, eine Art Eat Pray Love mit Musik. Ist das Buch eine Zusammenfassung?

Die erste Idee zu dem Buch hatte ich 2003. Mich hat beschäftigt, warum immer der Mann weggeht. Ich wollte über eine Frau schreiben, die kommentarlos verschwindet. Über die Jahre habe ich Figurenskizzen gemacht, Milieus ausprobiert. Am liebsten hätte ich schon 2010 geschrieben, aber die Musik ist mir immer dazwischengekommen. Wenn ich mich zum Schreiben hingesetzt habe, ist mir eine Melodie eingefallen, und dann bin ich zum Instrument gegangen. Auch diesmal war ich das erste halbe Jahr dauernd abgelenkt. In der Zeit habe ich gut die Hälfte des jetzigen Albums komponiert.

Das heißt, das Buch und das Album hängen eng zusammen?

Eigentlich haben sie nix miteinander zu tun. Nur immer, wenn ich eine Schreibsperre hatte, bin ich zu einem Instrument gegangen, um mich zu entspannen, und habe gemerkt: Oh, da kommen geile Sachen raus. Die habe ich dann festgehalten. Aber dann habe ich alle Instrumente weggesperrt, die Ziehharmonikas, die Gitarren. So musste ich dann schreiben.

Was kommt bei einem Lied zuerst?

Die Musik kommt zuerst. Die Musik erzählt mir die Geschichte. Dann kommen die Bilder.

Hängen die Geschichten auf dem neuen Album Zeichen und Zeiten zusammen?

Sie hängen zusammen, weil ich sie geschrieben habe. Ich habe das Gefühl, da bin ich der einzige rote Faden. Viele haben gesagt: Das kannst du nicht machen, du solltest dich auf einen Stil reduzieren, auf einen Klangraum. Aber ich bin jetzt 67. Wenn ich jetzt nicht tun kann, was ich will, wann denn dann? Außerdem habe ich immer gemacht, was ich wollte.

Das tut Maria in Ihrem Roman auch, sie bricht aus. Wohin würden Sie denn verschwinden?

Mehr als eine Himmelsrichtung braucht man da nicht. Im Leben hat man ja meist einen Plan. Wenn man schon ausbricht, dann ziellos.

Und in welche Himmelsrichtung?

Mich zieht's eher in den Norden.

Sie waren ja auch schon so ziemlich überall, haben irrsinnig viele Dinge gemacht. Haben Sie das geplant oder eher den Ball aufgenommen, wie er zugespielt wurde?

Ich habe den Ball aufgenommen bzw. die Bälle, die ich fangen wollte. Den Ball Musik etwa, den habe ich mit 20 Jahren ausgelassen, weil mein ganzes Umfeld dagegen war, dass ich Musiker werde. Und ein bissl musizieren hat mich wiederum nicht interessiert. Irgendwann ist er dann wieder gekommen, dann habe ich ihn gefangen. Außerdem war ich bis zu meinem 30. Lebensjahr ein wahnsinnig fauler Mensch. Jetzt würde ich die Faulheit gern wieder lernen. Das kann ich nicht mehr. Da war Corona irgendwie super. Man durfte faul sein ohne schlechtes Gewissen.

Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Älterwerden? Sie wirken ja ziemlich zeitlos.

Ich hadere damit, dass ich nicht mehr so fit bin wie früher. Ich habe zwar nie Sport betrieben, habe aber immer gern gekickt, wenn ein Ball da war, oder bin auf den Berg gegangen. Das kann ich heute nicht mehr. Vor allem brauche ich dann eine ganze Woche, bis ich mich wieder erfangen habe.

Die Figuren in Ihrem Buch stehen alle an einem Punkt, wo sie denken: Da muss es doch noch etwas geben. Die treibt die Angst vor der Finalität um.

Ich weiß nicht, ob das die Finalität ist. Ich habe gesehen, wie andere Leute mit dem Alter umgehen. Einige habe ich dafür bewundert, bei anderen habe ich mir gedacht: So möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht grantig sein, nur weil ich alt bin, oder damit hadern. Das ist eine Missachtung der Situation. Man kann aus jedem Alter etwas Besonderes herausziehen, was es nur in diesem Alter gibt. Die Fähigkeiten, die ich heute habe, hatte ich vor 30 Jahren nicht.

Sie erzählen sehr schöne Liebesgeschichten in dem Buch. Sind Sie Romantiker?

Auf jeden Fall.

Sie hatten ja über weite Strecken ein zweigeteiltes Leben: viel auf Tournee und die Familie daheim. Wie haben Sie das über die Distanz gerettet?

Weil ich es wirklich wollte und das Glück und den Segen hatte, eine Frau zu finden, die mit dieser Situation auch umgehen kann. Aber ich muss schon sagen: dass ich eine Familie habe, ist in erster Linie meiner Frau zuzuschreiben. Ich habe mir nach jedem Projekt Auszeiten angewöhnt. Dann war ich da, habe am Anfang genervt, mich dann aber ins Familienleben integriert und viel mit den Kindern gemacht.

Jetzt gibt es ja eine richtige Schaffensexplosion: ein neues Album, ein Roman, eine Tournee. Wird die stattfinden?

Die wird verschoben. Wir werden im April nächsten Jahres auf Tour gehen und anstelle von 40 Konzerten heuer und 40 nächstes Jahr dann halt 80 Konzerte spielen. Aber das geht schon.

Von den vielen, welches war denn Ihr beeindruckendstes künstlerisches Erlebnis?

Sehr in Erinnerung geblieben ist mir die Begegnung mit tibetischen Künstlern und Künstlerinnen. Wir haben eineinhalb Jahre an dem Album gearbeitet. Das war keine leichte Geburt, es gab viele Tränen, weil vor allem die tibetischen Künstlerinnen und Künstler so viele innere Grenzen überschreiten mussten. Das war schon sehr einschneidend, und ich bin nach wie vor sehr stolz auf dieses Album.

Hat Ihnen das viele Unterwegssein Österreich nähergebracht?

Die Heimat ist mir auf jeden Fall nähergerückt, mein Salzkammergut. Da gab's am Anfang ja einen ziemlichen Clash, aber da habe ich mich durchgekämpft. Die großen Gegner und Kritiker sind ja schon alle unter der Erd'n. (Pause) Ohne dass ich etwas dazu tun musste.

Es gab heftige Diskussionen über den Umgang mit den Kulturschaffenden in der Coronazeit. Wie kann man der Kultur helfen?

Dazu habe ich persönlich keine Meinung, da vertraue ich Virologen und Pandemie-Experten. Ich glaube aber, man kann draußen was machen, wenn das Wetter schön ist. Man muss spontaner reagieren, wieder kleinräumiger denken – vielleicht das eine oder andere Open Air im Sommer spielen, obwohl wir keins geplant hatten. Gesundschrumpfen hat schon auch was.

Wenn Sie den Menschen etwas wünschen dürften, was sie aus dieser Zeit mitnehmen sollten, was wäre das?

Gelassenheit. Einen respektvollen Umgang miteinander. Und wir haben gelernt, dass es nicht so viel braucht, um glücklich zu sein.

Hr. Achleitner, darf man Sie auch fragen ...

... ob es jemanden gibt, mit dem Sie unbedingt ein Duett singen wollen?

Helge Schneider. Ein großartiger Typ, ein Super-Musiker. Jede Minute mit dem würde ich als Geschenk empfinden. Leider haben wir uns erst einmal ganz kurz getroffen.

... ob es Schriftsteller gibt, die Sie besonders bewundern?

Das wechselt. Im Moment ist es Olga Tokarczuk. Da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur den Namen ausspreche. Das ist ein Umgang mit der Sprache, das sind Bilder – so wie bei mir Musik rausrinnt, so rinnen dort die Worte.

... was Sie geworden wären, wenn nicht Musiker?

Schauspieler. Wenn man die Kunst ganz weglässt, dann vielleicht Politiker. Das kann ich mir aber heute gar nicht mehr vorstellen, weil ich so empfindlich geworden bin. Wenn jemandem meine Pflanze nicht gefällt, nehme ich das persönlich.